SAPの2027年問題、ERP刷新から購買管理システムとの関係を考えていきましょう。大手企業を中心に広く普及しているERPシステム「SAP ERP 6.0(ECC 6.0)」が2027年に保守期限切れとなります(当初の2025年問題から2年延長され2027年問題となる)。そのため、多くの企業がERPシステムの刷新に乗り出し、それに伴い、ERPシステムを中心にした基幹の業務プロセスのあり方を再考する動きも活発化しています。本記事では、そうした業務プロセスの一つである「購買管理」にフォーカスしながら、ERPシステムの今後のあり方について2回に分けて考察していきます。

SAPの2027年問題から考える、DXを阻むものとは?

経済産業省が2018年9月に『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』を発表してから5年の歳月が経過しようとしています。

本レポートでは、日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえでの課題について言及したものです。

日本企業のDXを阻む障壁として、古いアーキテクチャを採用したレガシーシステムや部門ごとにサイロ化(分断)された業務システム、あるいは「過剰なカスタマイズ」の繰り返しによって複雑化、ブラックボックス化したITシステムなどを掲げ、その変革を早急に進めなければ、システムの維持・管理にIT予算の多くを費やすという構造が変えられず(=DXへの投資がおろそかになる)、結果として2025年から2030年にかけて年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしていました。

加えて、本レポートでは「SAP ERP 6.0(ECC 6.0)」の保守期限切れが2025年(現在は2027年に延長)に迫っていることについても触れ、SAP ERPの刷新を適切に進めるよう企業に求めていました。

『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』のレポートが一つのきっかけとなり、日本企業におけるDXの取り組みは活発化しました。また、のちの新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の世界的な流行によってリモートワークが一般化したことで、日本企業における業務のデジタル化はかつてない勢いで進んだといえます。

ただし、それでも世界的な視野で見ると、日本の企業、ないしは社会のDX(デジタルトランスフォーメーション)のレベルは、デジタル活用/データ活用で日本を先行する欧米・アジア諸国には追いついていないのが現実だと言えます。

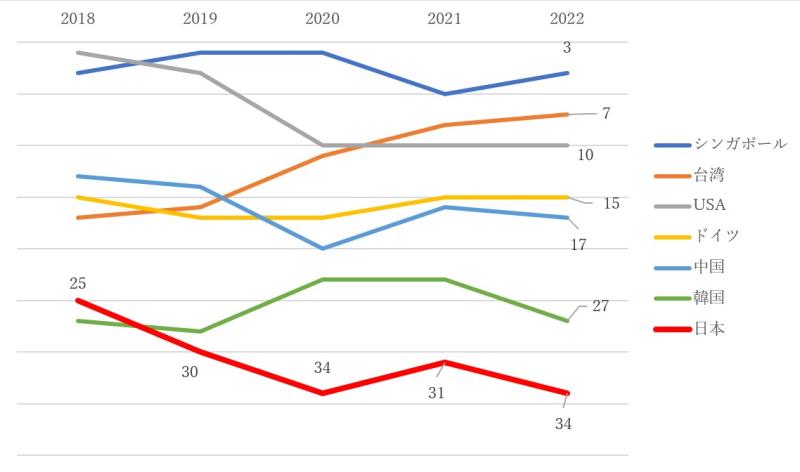

実際、スイスのビジネススクール、IMDが公表したデジタル競争力の世界ランキング「World Digital Competitiveness Ranking」を見ると、2022年における日本の順位は前年より1ランクダウンの29位。世界第1位の経済大国である米国(デジタル競争力ランク世界2位)や世界第2位の経済大国である中国(同17位)、第4位のドイツ(同19位)に差をつけられているほか、シンガポール(同3位)や韓国(同8位)、台湾(同11位)などのアジア諸国にも大きく差を開かれています。

今日、こうしたデジタル活用、データ活用の遅れは、国としての競争力にも負の影響を与えていると言えます。IMDの国際競争力ランキング「World Competitiveness Ranking」における2022年の日本の順位は、2019年の30位から4つもランクを下げています(図1)。この状況を見る限り、日本企業におけるDXは、その国際的な競争力を底上げるレベルには至っていないと言えそうです。

SAPの2027年問題で再認識、ERPシステムの刷新が全社に関わる理由とは?

日本におけるDXがなかなか前に進んでいない要因の一つとして、2027年に保守期限切れとなるSAP ERP 6.0(ECC 6.0)を新たなERPシステムへと切り替えるのに大きなコストと作業時間がかかることが考えられます。

SAP ERP 6.0を新しいERPシステムに切り替える標準的な手法は、SAPの最新ERPである「SAP S/4HANA」にシステムを移行させることです。企業のIT、情報、システム運用についてそれほど詳しくない方は「SAPのERP製品をバージョンアップするだけであれば、それほ作業工数はかからないのでは?」と考えるかもしれません。

認識すべきなのは、ERPシステムの刷新は、財務・会計などのほか、販売管理や生産管理など、部門を横断したさまざまな業務に影響を与えるもので、想像以上に決めるべき項目や要件が多く、円滑に行えるものではありません。

そして、SAP S/4HANAは、データ処理スピードの飛躍的な向上を目的にデータベースのインメモリ技術を全面的に採用しているなど、SAP ERP 6.0とはシステムの構造(アーキテクチャ)が大きく異なります。ゆえに、SAP ERP 6.0からSAP S/4HANAへの移行は、ERPシステムのバージョンアップだけではなく、新たなERPシステムを導入し、一から要件定義し仕組みを構築するのに近いものと言えます。

しかも、日本企業の多くは、自社の業務プロセスにSAP ERP 6.0を適合させるために、カスタム化(カスタムモジュールの開発)やアドオン(SAP標準の機能には備わっていない機能を、顧客要件に従って開発すること)を行ってきました。結果として、システムが肥大化、複雑化しており、それをそのままSAP S/4HANAに移行させるには大幅な工数がかかることになります。

SAPの2027年問題から学ぶ、「フィット・トゥ・スタンダード」の合理性

SAPのERP製品についてはかねてより、高機能であるものの高額であり、かつ、導入に相当の工期と時間を要するソフトウェアとされてきました。

ただし、SAPの製品単体の価格(ライセンスフィー)はそれほど高額ではなく、導入に要する費用の多くは、カスタムモジュール開発にかかるシステムインテグレーションのコストであるのが一般的です。言い換えれば、SAPのERP製品に標準で備わっている機能を使ってシステムを構築すれば、導入に要する費用と工期を大幅に減らせるということです。

そして、SAP S/4HANAには各国の有力企業の業務ノウハウがテンプレート化されて豊富に備えられており、それを活用すれば業務要件に適合したシステムが構築できる可能性も高まっています。

そして、SAP ERP 6.0の保守期限切れが2027年に迫り、多くの日本企業がERPシステムの刷新、あるいはSAP S/4HANAの導入に乗り出したため、業務要件定義やシステム要件定義、さらにはシステム構築を支援するシステムインテグレーターやコンサルタントの人手不足が更に加速しています。つまり、カスタム化を前提にしたSAP S/4HANAの導入を進めようとすると、ベンダー側の人手不足によって2027年の期限までにERPシステムが立ち上げられない可能性もあるのです。

上記のことから現在、SAP S/4HANAなどのERP製品の導入に際してはカスタム化を行わず、標準の機能、あるいはテンプレートだけを使うという手法に注目が集まっています。これは、SAPのERP製品のような世界標準のITシステムに自社の業務プロセスを適合させる「フィット・トゥ・スタンダード」と呼ばれる手法です。

この手法を採用することで、SAP S/4HANAによるERPシステムの導入の手間とコストを必要最小限に抑えることができるようになります。さらに、ERPシステムがカバーする財務・会計、販売管理、生産管理といった基幹業務のプロセスは、それ自体が企業競争力の源泉になるわけではなく、効率性や自動化のレベルが世界水準にあればそれを合格ポイントとする考えもあります。ゆえに、カスタム化やアドオンに多くの手間やコストをかけるよりも、フィット・トゥ・スタンダードの手法で進めた方が合理的と言えるのです。加えて、フィット・トゥ・スタンダードの手法には、ERPシステムのクラウド化が図りやすくするという効果もあります。

SAP S/4HANAにもクラウド版がありますが、こうしたクラウド型のERP製品を採用することでシステムを稼働させるためのハードウェアインフラの調達が不要となり、導入の初期コストを小さく抑えることができます。また、ERPシステムのハードウェアインフラの保守・運用管理に煩わされることもなくなるほか、クラウド型のERP製品には、最新のテクノロジーを使った機能強化(アップデート)が自動的に行われ、ユーザー企業がアップデートのために手間をかける必要がないといったメリットもあります。

ただし、アドオンやカスタムモジュールを開発し、システムに搭載してしまうと、アップデートのたびにアドオン、カスタムモジュールが正常に動作するかどうかの点検、具体的にはアップデートがアドオン、カスタムモジュールの動作に負の影響を与えていないかどうかの点検に相応の工数をかけなければならなくなります。つまり、クラウド版のSAP S/4HANAのような製品の利点を最大限に生かすうえでも、「フィット・トゥ・スタンダード」の手法を採用するのが企業にとっては、コストや工数の面でも最適な選択と言えます。

SAPの2027年問題、ERPシステムによってどの業務を統合すべきなのか

SAP ERP 6.0ベースのERPシステムをSAP S/4HANAを使った新しいシステムへと切り替えるうえでは、どの業務をERPシステムによって統合すべきかを検討しなおすことも重要と言えます。

理想的な形としては、企業のあらゆる業務プロセスをすべてERPシステムで標準化し、業務データを統合する手法が効率的と考えられます。しかし、ERPシステムの機能ではカバーし切れない業務があるため、そうした場合は、その業務に特化したシステムを使い、そのシステムとERPシステムとのデータのやり取りを自動化する方が合理的と言えます。

例えば、顧客関係管理(CRM)や人的資本管理(HCM)のシステムは、世界的にもERPシステムとは別系統のシステムとして発展、普及を遂げてきました。それは、ERPシステムにCRM/HCMの機能を統合することには限界があり、使いやすさや業務の合理性が極めて低いと考えられるからです。

また、ERPシステムで処理する業務範囲が広げすぎると、業務システム全体の構造が柔軟性に欠けたものとなり、機能の変更や追加、あるいはシステムモジュールの入れ替えが図りにくくなるリスクもあります。

その意味で、CRMやHCMのように、ERPシステムに統合するのが難しい業務については、別系統のシステムで構築し社内運用するのが適切でしょう。

そして、そうした業務の一つが、購買管理です。SAPのERP製品など、主要なERPシステムには在庫購買管理、調達管理の機能は備わっていますが、購買管理のシステムは、CRM/HCMと同じようにERPシステムとは別系統のシステムとして発展し、世界的に普及してきました。

本記事のパート2では、その理由や経緯について明らかにし、ERPシステムで購買管理を実施することの問題点や限界について概説します。

![content.field_blog_banner_alt[0]["#context"].value](/sites/default/files/2022-11/coupa_160_600_1031.jpg)