OpenAIの自然語処理モデルをベースにした「ChatGPT」が話題となり「生成AI」もしくは人工機能 (AI)に対する注目と感心が改めて高まっています。本稿では、企業にとって人工機能 (AI)の活用がなぜ重要なのかを示すとともに、この技術が調達・購買の業務にどのような効果をもたらすかについて考察していきます。

人工機能 (AI)がなぜ重要なのか

ご存知のとおり、人工機能 (AI)はデータの高度な活用を促進し、業務、ないしはビジネスのデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる技術として世界的に注目され、また、応用も進んでいます。また、昨今における人工機能 (AI)、あるいはChatGPTに代表される生成人工機能 (AI)の進化・発展から、近い将来、多くのナレッジワーカーが人工機能 (AI)に仕事を奪われるといった見解も多く聞かれています。

もっとも、今日の人工機能 (AI)は人と同じように思考することはできず、人の代替として機能できるレベルにまで進化していないと言えるでしょう。むしろ、現在の人工機能 (AI)は、特定の業務、職種に精通した人の能力を拡張するツールであり、人の指示、要求にしたがって機能する疲れを知らない有能なアシスタントであると言ったほうが適切です。

実際、昨今話題のChatGPTにしても、人の言葉を理解して動いているように見えますが、厳密に言えば「理解」しているのではなく、インプットされた言葉(データ)を統計的に分析・解析して「何を聞かれているか」を予測しているに過ぎません。ただし、その予測精度がきわめて高いがゆえに、人の言葉を理解しているかのように動き、また、人の問いに対する答えとして、人が書いたかのような文章を生成することができると言えます。

このように高精度の予測が行える人工機能 (AI)は、業務の効率化に大きく貢献できる可能性があります。

例えば、あなたが医師で、健康診断を受けた人たちのレントゲン撮像1,000枚を目視で点検し、何らかの診断を下さなければならないとします。このとき、レントゲン撮像の中から「異常が認めれない画像」を高い精度で抽出し、除外してくれる人工機能 (AI)があれば、医師がレントゲン撮像をチェックする手間と時間を大きく減らせる可能性があります。

もちろん、人工機能 (AI)が「異常なし」と判定した画像の中に、再検査の必要があるようなものが含まれているならば、医師の手間はそれほど減りません。ただし、人工機能 (AI)の認識精度を高めていくことで、人工機能 (AI)が「異常なし」と判定したものの中から、「異常あり」、あるいは「異常の疑いあり」と判定されうるようなものを100%排除することが可能になるはずです。

そうなれば、医師は人工機能 (AI)が「異常なし」と判定した画像を改めて点検する必要がなくなります。そして、仮に、1,000枚のレントゲン撮像のうち900枚を人工機能 (AI)が「異常なし」と判定したならば、医師の手間は人工機能 (AI)を使わなかった場合の10分の1に減り、レントゲン診断のスピードを10倍にアップさせられる可能性が高まるのです。

こうした人工機能 (AI)活用の効果は、大量のプロダクトの検品や機器故障の検知、企業ITにおけるセキュリティリスクの検出などでも同様に得られはずです。また、人工機能 (AI)による顧客データ(顧客の属性データや行動データ)の分析によって特定の商品を購入しそうな顧客(ないしは、購入しそうもない顧客)を探し当てる手間を大きく減らすことも可能になるはずです。

こように、人工機能 (AI)の活用には、業務効率のアップ、ビジネススピードの向上といった効果が期待でき、しかもその効果が「劇的なもの」になりうる可能性が大いにあります。シンプルに言えば、予測精度の高い人工機能 (AI)を開発する、ないしは活用することで、より少ない人数で、より多くの仕事を、よりスピーディに処理したり、複雑な課題に対する意思決定を速やかに下したりすることができるようになる(可能性が高い)わけです。

なので、人工機能 (AI)の働きによって、人的リソースに限りのある中小の企業でも、大企業と変わらない、あるいはそれ以上の分析力を身に付け、競合他社を圧倒するようなビジネスパフォーマンスを発揮できるようになるかもしれません。また、そうだからこそ、日本の行政府も、あらゆる企業に対して人工機能 (AI)活用の重要性をしきりに唱えていると言えます。

企業の約8割超が効果を実感

人工機能 (AI)の活用には上述したような可能性があるものの、総務省「令和4年通信利用動向調査」の結果を見ると、日本企業の間ではそれほど人工機能 (AI)の普及が進んでいないようです(図1)。

資料:総務省「令和4年 通信利用動向調査報告書 (企業編)」

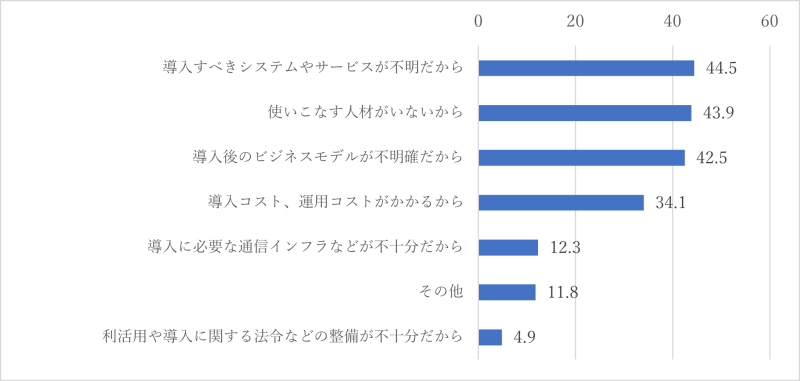

図1を見てのとおり、(データの収集または解析のために)IoTや人工機能 (AI)などのシステムやサービスを「導入している」と答えた企業は全体の13.5%と少なく「(導入していないが)導入予定がある」とした企業も10.5%であり、両者を合わせても24%でしかありません。こうした導入率の低さには、IoTやAIなどのシステム、サービスについて、それらの使いどころが自社内のどこにあるかがわらかない、あるいは、IoTやAIを使いこなす人材がいないとった事情が大きく作用しているようです(図2)。

資料:総務省「令和4年 通信利用動向調査報告書 (企業編)」

一方で、IoT、人工機能 (AI)などのシステム、サービスをすでに導入している企業は、大多数がIoTや人工機能 (AI)の活用による何らかの効果を手にしているようです (図3)。

資料:総務省「令和4年 通信利用動向調査報告書 (企業編)」

図3に示すとおり、IoTや人工機能 (AI)やシステム、サービスを導入した企業の14.8%が「非常に効果があった」と回答し、70.1%が「ある程度効果があった」としています。つまり、IoTやAIを導入した企業の84.9%が、一定以上の効果を認めているわけです。

この結果は、明確な目的意識をもってIoTや人工機能 (AI)の活用を図れば、高い確率で効果を手にできることを示唆していると言えます。

調達・購買におけるAI活用の効果とは

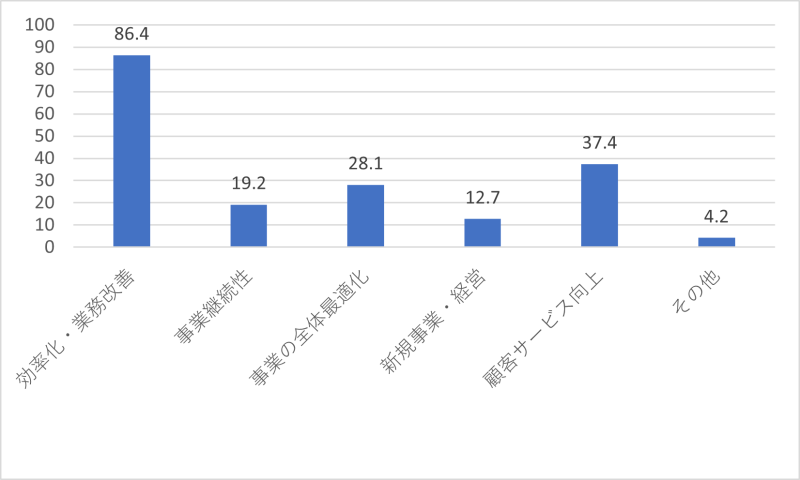

上記の調査結果(「令和4年 通信利用動向調査報告書」)を見ると、IoTや人工機能 (AI)などの技術を使ってデータを収集、解析する主たる目的は、業務の効率化や改善にあるようです(図4)。

したがって、上で触れた「IoTや人工機能 (AI)のシステム、サービスの導入」による「効果」とは、多くの場合、業務の効率化や改善を指していると見なすことができます。このような効果をAIに期待した場合、それを手にする有効な方法(ないしは、手間なく効果を手にする方法)の一つは、特定の業務の効率化、改善を目的に開発された、学習済みのAIを使うことです。

もちろん、導入した人工機能 (AI)のインテリジェンス、あるいは予測精度が低いようでは、それらの活用によって大きな効果を手にすることはできません。

ゆえに、人工機能 (AI)を選択・導入するうえでは、そのAIが、いかに多くの、そして最新の、さらには多様なデータを学んでいるか、あるいは、大量のデータを学習する機会を有しているかがポイントとなります。というのも、今日のAIのインテリジェンスは、多くのデータの学習によって形成される集合知であるとも言え、そのインテリジェンス、ないしは予測精度の高低は、学習するデータの量や質によって大きく左右されると言えるからです。

例えば、営業活動を効率化する目的で、多数の顧客の中から、新商品の購入確率の高い候補を人工機能 (AI)に抽出させようとしたとします。このとき、さまざまな商品について、その購入に至る顧客の行動パターンや属性データを大量に学習し、「この種の商品は、この顧客が購入する角度が高い」といった予測を精度よく、速やかに行えるAIを使わなければ、有望顧客の絞り込みがしっかりと行われず、営業活動の効率化につながっていかないことになります。

こうした観点から、Coupaでは、Coupaの保有する3兆ドル分のビジネス支出データを匿名化して人工機能 (AI)で解析し、その結果をサプライヤーリスクの低減や調達・購買の効率化、改善につなげる取り組みを展開しています。また、Coupa独自のAI分析とCoupa製品を使うユーザーコミュニティのデータ(以下、コミュニティデータ)を組み合わせて支出のROIを最大化する「Community.ai」のソリューションを提供しています。

Community.aiを活用することで「サプライヤーリスクのリアルタイム監視」が実現されます。これは、Coupaの人工機能 (AI)とコミュニティデータから導き出した「取り引きリスクの高いサプライヤーのパターン」を使いながら、サプライヤーの生存確率やパフォーマンスを監視し、取り引きのある全サプライヤーのリスクをリアルタイムに検出するソリューションです。

米国慰問協会(United Service Organizations;USO)では、Community.aiの活用を通じて、請求書処理に要する時間を従来の4~7日から2日以内に短縮。13万6,000ドル分の作業工数の削減に成功しています。

![content.field_blog_banner_alt[0]["#context"].value](/sites/default/files/2023-05/coupa_02_160_600_230417%20%281%29.jpg)